嫦娥五号搭载航天育种实验材料在京交接——解题种源“卡脖子” 牛羊吃上太空草

2020年12月23日,国家航天局向航天育种联盟及其搭载单位移交嫦娥五号搭载航天育种实验材料的交接仪式在北京会议中心举行。交接仪式后,国家航天局探月与航天工程中心召开航天重大工程助推科技自立自强研讨会。中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所副所长李建喜、副研究员杨红善出席活动,并接受由探月工程副总指挥、探月与航天工程中心主任刘继忠移交的嫦娥五号搭载样品及证书。

嫦娥五号探测器在圆满完成月球采样返回主任务的同时,利用工程载荷余量开展航天育种搭载实验,搭载了航天育种产业创新联盟组织的包括兰州牧药所在内的多家单位遴选的农作物、林木、牧草、花卉和模式植物等三十余种实验材料。2020年9月5日装入嫦娥五号探测器,11月24日成功发射,历经23天的飞行,于12月17日顺利返回,20日从嫦娥五号返回器中取出。这是自1987年我国先后利用返回式卫星、神舟飞船开展航天育种搭载实验以来,再次进行的深空航天育种搭载实验,涉及空间诱变机理、解析作物种子响应深空环境的遗传机制,创制种质资源和培育新品种等多种学科领域的科学与应用研究实验。

▲联盟理事长梁小虹、秘书长赵辉与中国农科院兰州牧药所李建喜副所长、杨红善副研究员合影留念

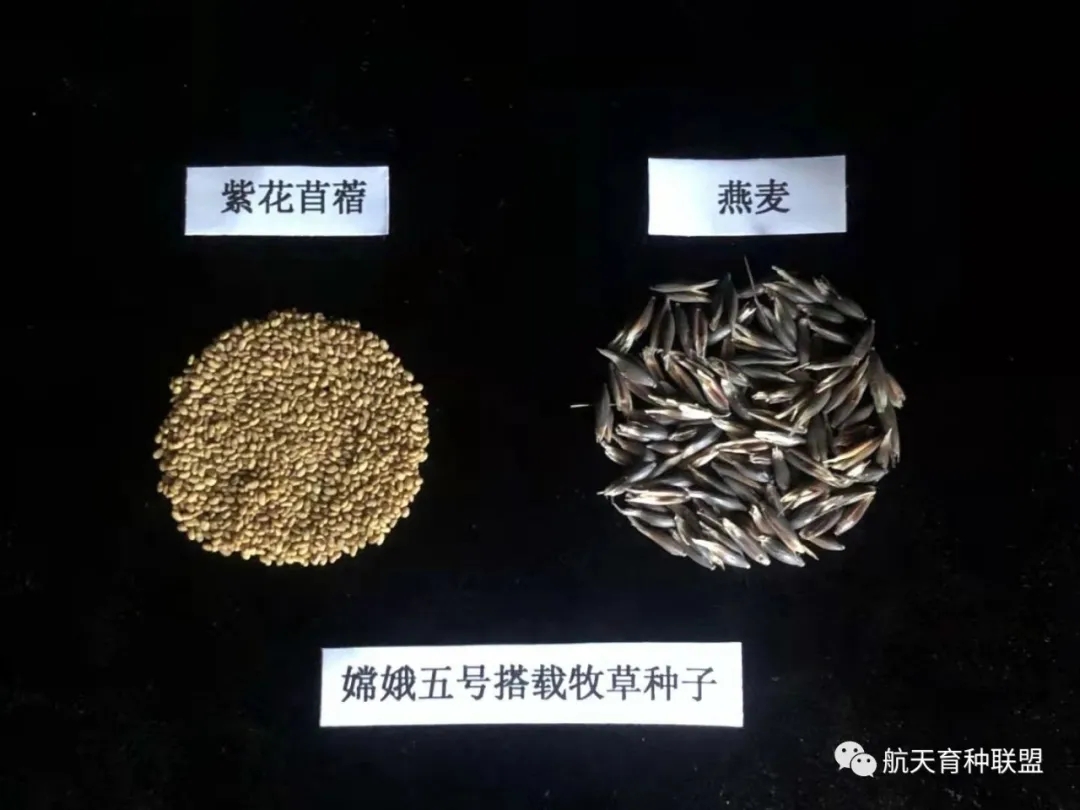

▲嫦娥五号搭载的中国农科院兰州牧药所的紫花苜蓿、燕麦种子

李建喜副所长在发言中指出,苜蓿对我国畜牧产业发展具有重要意义,兰州牧药所从2009年开始关注并参与牧草航天育种,通过航天育种技术已经成功培育国家牧草新品种“中天1号紫花苜蓿”,与国内外同类品种相比,适应性更好、产量提高、品质提升,使得生产效益增加、市场前景好、具有国际竞争力。研究将立足西部,以本次搭载的紫花苜蓿和燕麦两大主要牧草种子为基础材料,重点开展品种选育和机理研究,并尽快出成果。

▲中国农科院兰州牧药所副所长李建喜在研讨会上发言

据杨红善副研究员介绍,在中国农科院的学科引领下,兰州牧药所抗逆牧草育种与利用培育团队于2009年创建了“牧草航天育种资源圃”,先后通过7次返回式飞行器搭载了9类42种北方地区主要牧草种子,种类包括牧草、生态草、草坪草和观赏草。此次牧草搭载的目的是围绕国家种业战略,创新种质资源,获得优异育种材料,培育具有自主知识产权、原创性、突破性的牧草新品种,促进解决我国草产业高质量发展优良“品种”稀缺的“卡脖子”问题。

▲中国农科院兰州牧药所抗逆牧草育种与利用团队首席科学家、联盟理事杨红善在研讨会上发言

此次搭载的牧草种子分两类,一个是被誉为“牧草之王”和“牛奶生产的第一车间”的紫花苜蓿,一个是燕麦,也是高海拔地区的优质牧草。通过航天育种技术,培育优质牧草品种,可以解决牛羊的口粮问题,有效解决困扰草产业种源的“卡脖子”问题。研究预期获得以下成果:一是获取一批具有重要价值的优良种质资源,并解析重要变异性状形成的分子机制,服务于牧草品种选育;二是选育一批丰产、优质、抗寒、抗旱的牧草新品种;三是加快新品种推广应用,提升我国草产业高质量发展。

│本网站图片、文章未经允许,不得擅自下载使用