第二届中国高科技产业化高峰会议暨航天育种2019论坛上,河南省农业科学院小麦研究所所长雷振生研究员以“航天诱变在小麦育种中的应用与实践”为主题做了精彩报告。

河南省农业科学院小麦研究所所长,研究员 雷振生《航天诱变在小麦育种中的应用与实践》

雷振生研究员从航天诱变在小麦育种中的应用概况、空间环境对小麦诱变效应的影响、航天诱变育成品种及其推广应用和航天诱变育种问题与展望四个层面展开论述。

随着中国航天技术的快速发展,航天育种逐渐成为我国生物育种领域的一项新兴技术。越来越多的育种成果也促成了航天育种产业的形成。目前,经过国家级和省级审定的航天育种新品种超过200个;通过航天育种培育的小麦、水稻、玉米、大豆、芝麻、番茄和辣椒等作物新品种,累计推广种植面积超过240万公顷,增产粮食约13亿公斤。

在小麦航天育种方面,我国河南、山东、黑龙江、甘肃、陕西等一些省份的主要育种单位开展了相关研究和育种应用,并取得丰硕的成果。河南省农业科学院小麦研究所为较早利用航天诱变技术探索航天诱变效果、培育小麦新品种的单位之一,在小麦航天育种方面进行了诱变效应的探索,并成功选育出若干小麦新品种和一批优异育种新材料。

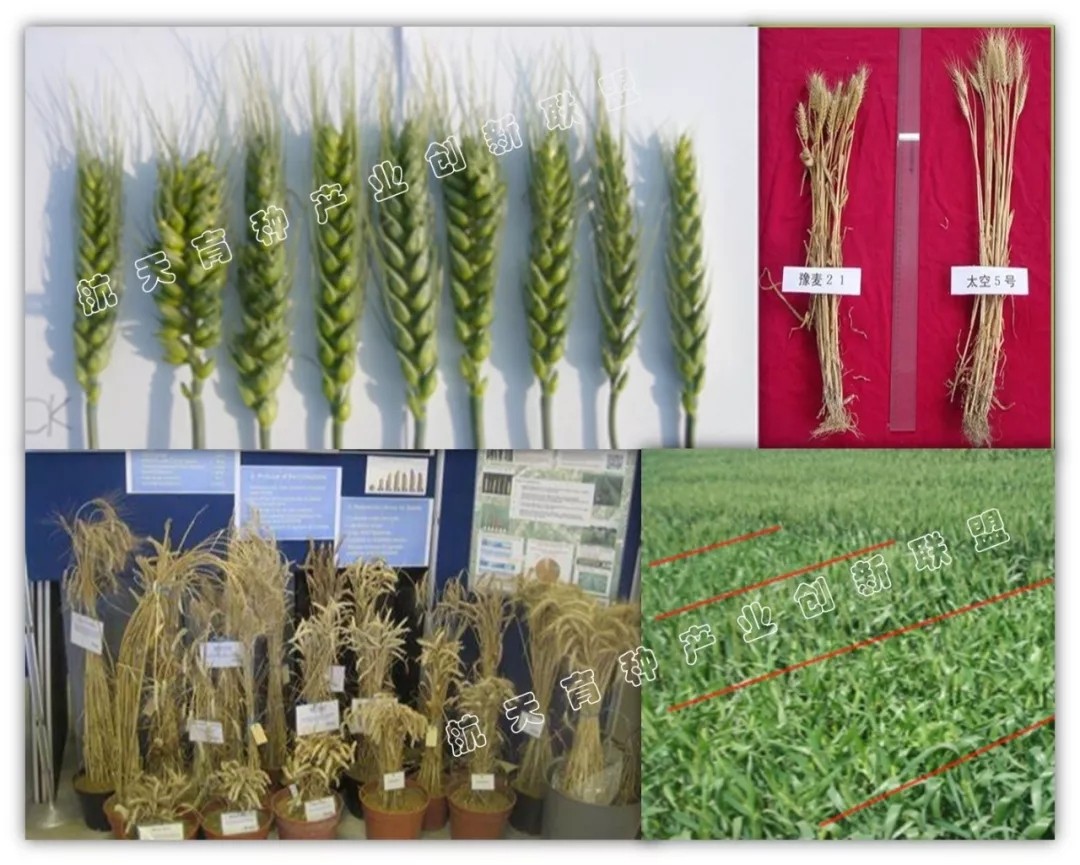

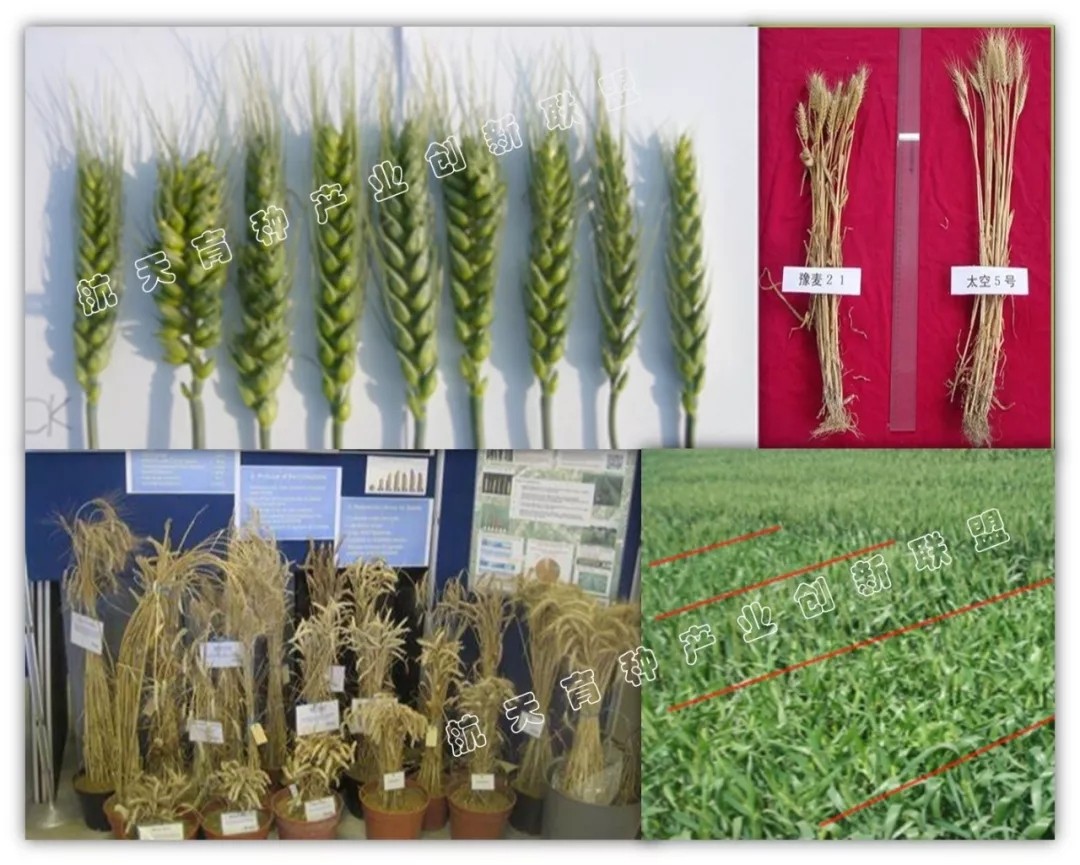

机理研究方面,通过比较航天诱变前后农艺性状的表型差异,发现诱变后代其表型变异大小顺序为株高>百粒重>小花数/主茎穗>叶宽>叶长>克/株>穗数/株。通过比较沉降值、湿面筋指数、稳定时间等主要品质指标发现,诱变前后存在较大变异,表明航天诱变可能会引起品质性状的有益突变。

新品种选育方面,在国家“863”计划和科技支撑计划的支持下,融合航天诱变和常规育种技术,创新形成了一套航天诱变优质小麦育种技术体系,育成太空5号、太空6号、郑麦3596和郑麦314等一批优质高产小麦新品种。其中,太空5号是利用返回式卫星搭载豫麦21为诱变材料,经多年选择育成的优质弱筋抗病丰产小麦新品种,是我国采用航天育种技术最早育成并通过审定的小麦品种,累计推广种植面积达600多万亩。太空6号是利用返回式卫星搭载豫麦49为诱变材料,经航天诱变后连续多年选择育成的高白度、淀粉糊化特性好的优质小麦新品种,累计推广面积达1500多万亩,累计增加经济、社会效益总计达4.77亿元。以太空5号、太空6号为核心品种完成申报并获得2010年度河南省科技进步二等奖。郑麦3596是利用返回式卫星搭载郑麦366为诱变材料,经诱变后连续多年选择育成的优质强筋小麦品种,亩产高达693.6公斤,创造了强筋小麦的高产典型。郑麦314是利用豫麦13空间诱变的后代材料SP94540作亲本之一,经连续多年系谱法选择育成的高产多抗小麦新品种,在稻茬麦区亩产达到501.5公斤,创造了南部稻茬麦区的高产典型。截止2016年底郑麦3596和郑麦314累计推广面积2036万亩,农民新增利润7.55亿元。以郑麦3596、郑麦314为核心品种完成申报并获得2017年度河南省科技进步二等奖。

最后,雷振生研究员指出,航天诱变育种虽然在作物遗传改良过程中取得了丰硕成果,但其作为一门全新的交叉科学,涉及到诸多领域,仍存在很多有待深入研究的问题。因此,建议加强航天诱变机理研究,完善航天育种试验程序,加大育种专用卫星支持力度,促进航天诱变育种事业快速、健康发展。