华南农业大学 国家植物航天育种工程技术研究中心

“手中有粮,心里不慌”,大力推动农业农村科技创新,加强七大农作物育种研发,加快农业高端装备研制,保障粮食安全是科技支撑国家安全的重要内容。粮安天下,种铸基石,优质、绿色、高产、广适水稻新品种的不断突破是确保国家粮食安全、社会稳定的关键。

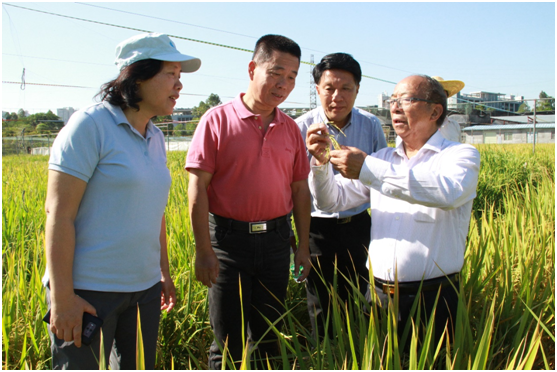

由华南农业大学陈志强教授领衔的国家植物航天育种工程技术研究中心 (下简称“中心”)科研团队长期聚焦农业生产需求,致力于水稻航天生物育种技术创新、新品种选育和应用研究。

“中心”自2009年成立以来,在国家863计划、国家重点研发计划、广东省重点、重大项目的资助下,在水稻生物育种共性关键技术集成创新、优异水稻骨干亲本创制及重大新品种选育应用方面取得显著成效,获得国家发明专利31项(授权15件)、植物新品种保护权32项(授权17件),发表各类论文128篇;培育水稻新品种62个,新品种大面积推广应用近1亿亩,产生了巨大的社会经济效益。“中心”先后获广东省科技一等奖2项、广东省农业技术推广奖一等奖4项、教育部高等学校优秀成果科技奖二等奖1项、全国农牧渔业丰收奖二等奖1项、广东省专利奖优秀奖1项,为广东乃至全国的水稻育种进步和粮食安全做出了重大贡献。

我国是目前世界上首个利用航天技术进行作物诱变育种的国家。航天诱变技术在有效创造特异突变基因资源和培育作物新品种方面已经显示出其独特的重要的作用,成为空间生命科学研究的重要组成部分。“中心”在“十五”、“十一五”组织全国优势单位共同承担国家863计划水稻航天育种课题的基础上,“十二五”全面提升植物航天育种水平,主持的863计划主题项目《植物空间诱变与细胞工程育种》,成为华南农业大学第一个主持的国家863计划项目。“十三五”期间,“中心”又主持国家重点研发计划课题3项,广东省重点领域研发计划项目1项。连续20年带头组织全国优势力量开展水稻航天生物育种技术研究,并与中国科学院近代物理研究所等国内优势科研单位合作,在诱变理论、突变筛选方法、新品种培育方面开展全产业链协作攻关,全面促进和提升植物航天技术水平和育种服务现代农业发展的能力。

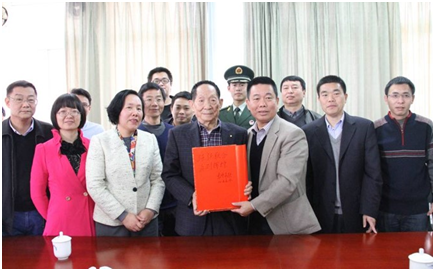

中心与以袁隆平院士为主任的国家杂交水稻工程技术研究中心展开全面战略合作

“中心”首次将空间诱变、重离子诱变、高通量基因分型与传统育种技术集成创新,构建了“高通量+精确+工程化”水稻生物育种高效技术体系,实现“特异种质源头创新→重要性状定向筛选→目的基因高效鉴定”高效衔接,定向育成一批多基因聚合的重要恢复系和骨干亲本应用于育种,同时辐射一批优异新种质为全国众多育种单位所应用,缓解了我国当前水稻优异种质资源匮乏局面。生物育种关键技术的创新和优良多基因新种质的创建,直接推动了“中心”在优质、绿色、高产新品种综合性状研究上的全面突破。“中心”成立以来,育成一大批优质、抗病、高产水稻新品种。如:2015年通过农业部超级稻品种认定的“华航31号”丰产性突出,米质达国标优质2级、高抗稻瘟病、耐肥抗倒、耐寒性强、适应性广,连续多年成为广东省农业主导品种;2017年通过农业部超级稻品种认定的 “Y两优1173”,品质优良、高抗稻瘟病,平均亩产达到751.7公斤/亩,创造了广东省双季稻区单季产量的最高水平;优质三系杂交稻新品种“宁优1179”米质达国标优质一级,高抗稻瘟病,实现了广东省在国标优质一级三系杂交稻选育方面的突破。此外,“中心”育成的华航丝苗、金航丝苗、华航48号、华航57号等系列优质稻新品种米质突出,抗性高,适应轻简型、机械化种植,已成为广东华南稻区优质稻产区的主打品种。其中,“华航48号”使用权成功拍卖,是国内首次以公开拍卖的形式进行植物新品种使用权的转让,创国内首次记录。

华航48号

“中心”团队长期活跃于农业科研及生产第一线,利用现代航天生物育种技术将科研成果从“实验室”推向“千家万户”。项目组形成了一个以遗传育种为核心,栽培农艺和市场推广多学科相结合的大团队。通过与种业、米业企业的合作,实施“科技+政府+企业+基地+大耕户”的产业化创新模式,确保成果在推广过程中“品种到位、技术到位、人员到位、宣传到位”和“示范一小片,辐射一大片”。长期以来,项目团队累计在华南稻区的桂林、南宁、海口、梅州、潮州、新会、韶关、江门、恩平、开平、肇庆、阳江、兴宁、龙门等市县设立高产高效示范点,结合地方政府和依托单位举办 “科技下乡”、“科技直通车”、“科技特派员”等科技服务活动,积极对接广东省现代农业产业园建设,积极参与精准扶贫工作,有效服务和推进优质粮食生产和粮食安全。据不完全统计,“中心”成立以来,“中心”培育的新品种在广东的应用推广面积近1亿亩,创造了显著的社会经济效益。

“中心将继续紧跟国家战略需求,在水稻航天生物育种共性关键技术、水稻特异种质资源创建、航天诱变机理研究以及适合直播、轻简化和机械化生产的重大水稻新品种培育等方面争取新的突破。”“中心”主任陈志强教授说。

│文章来源:广东省天河区政府“科技天河”微信公众号《创新蜂巢——天河区重点实验室及技术、工程技术研究中心巡礼》系列报道