试验船空间诱变试验项目连载系列——华理微生物采油菌种

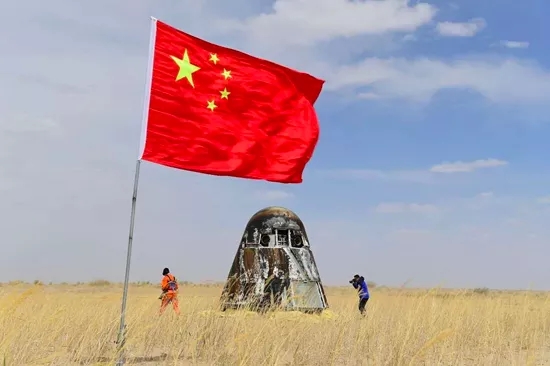

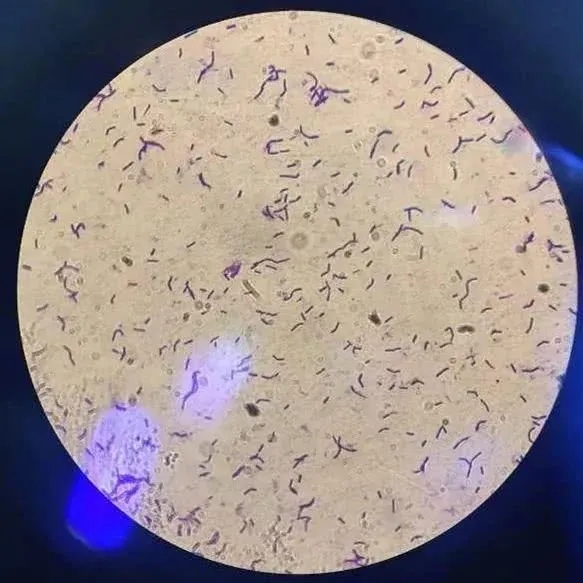

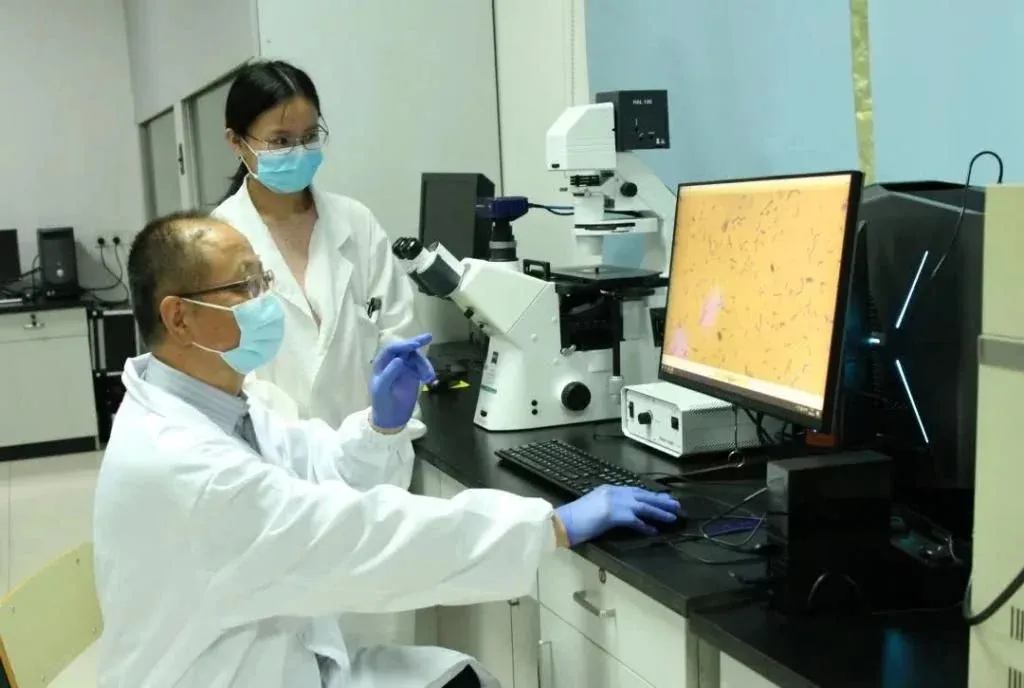

此次搭载新飞船的微生物采油菌种,正是华东理工大学生物采油教育部工程研究中心和大庆华理生物技术有限公司优选的、已经开展工业化应用或具有重大应用价值和前景的4株采油微生物菌株。“我们期待探索微生物采油菌种太空育种之路,开拓微生物采油菌种选育新途径。”牟伯中说。

航天育种产业创新联盟由中国航天科技集团有限公司、中国农业大学与中国科学院、中国农业科学院所属分院、研究所,中国热带农业科学院、北京林业大学、北京中医药大学、北京市农林科学院、黑龙江省农科院、国家植物航天育种工程技术研究中心、林木育种国家工程实验室、中粮研究院、大北农集团、遥感智慧联盟和神舟绿鹏农业公司等单位发起,全国农业、林草业、中草药、生物医药等领域从事航天育种研究和成果推广应用的科研院所、企业及其它机构自愿组成的非营利性社会组织。

联盟以助力国家未来农业发展和生态环境建设为使命,研究谋划航天育种发展战略建议,开展航天育种科技交流与合作,提升航天育种科技创新能力,推动航天育种技术成果转化及其产业化进程。